Editorial der Festivalleitung

Liebes Publikum

Es bleibt kompliziert. Ungeachtet aller Versprechen von anderen Seiten glauben wir Ihnen versichern zu können, dass die Welt nie einfach war und es auch nicht sein wird. Die Komplexität zeichnet sich beim Blick in die Nachrichten ab und, tiefer noch, in den internationalen Begegnungen mit Künstler*innen, Freund*innen und Kolleg*innen. Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Perspektiven nach Zürich zu bringen, ist eine Grundverabredung des Zürcher Theater Spektakels – seit 1980. Die internationale Begegnung mit zeitgenössischer Kunst erfordert Offenheit, sich auf andere Sichtweisen einzulassen, und Mut, die eigenen zu überprüfen. Transformative Begegnungen brauchen Grosszügigkeit und Empathie, die über das alltägliche Verhältnis mit der Realität hinausgehen. Es ist die Aufgabe internationaler Kunstfestivals, sich diese Werte zu leisten. Und so begegnet uns auch dieses Jahr wieder die Welt im Festival – und mit ihr ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Gegenwart. Begleitet wird das künstlerische Programm von Gesprächsformaten und Workshops, die auch die Rolle der Kunst im Umgang mit Konflikten und Komplexität verhandeln.

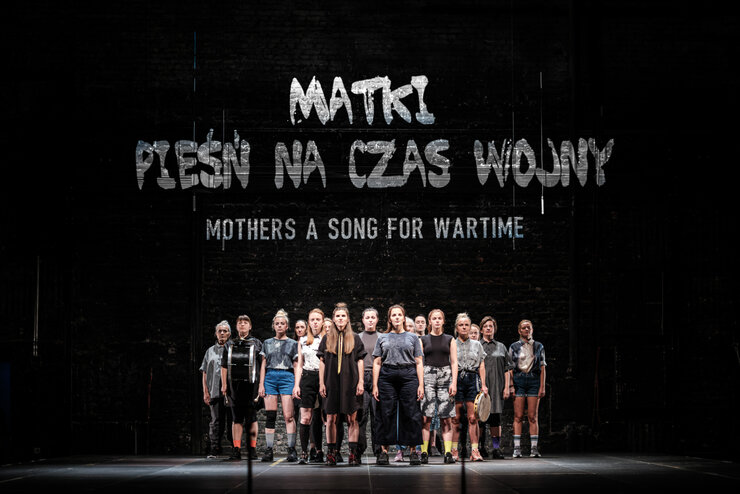

Das Festival eröffnet mit dem chorischen Theaterabend «Mothers. A Song for Wartime». Mit einundzwanzig Frauen aus Belarus, Polen und der Ukraine und einer kraftvollen musikalischen Theatersprache hat die polnische Regisseurin Marta Górnicka einen Weg gefunden, auf der Bühne über sexualisierte Gewalt gegen Frauen, über Krieg und über das Überleben zu sprechen.

Ebenfalls im Eröffnungsprogramm sehen Sie Produktionen aus Südamerika: aus Brasilien, wo eine rechtspopulistische Regierung abgewählt worden ist, und aus Argentinien, wo die Institutionen der Demokratie und des Sozialstaats derzeit radikal abgebaut werden. Ein grosser Tanzabend von Alice Ripoll, ein Musical von Lola Arias und eine Solo-Performance von Tiziano Cruz erzählen von jungen Menschen, die sich mobilisieren, um ihr Land aufblühen zu sehen, vom Weg aus einem Frauengefängnis zurück in die Freiheit sowie vom Kampf um die Anerkennung indigener Körper. Ergänzend dazu spricht die Soziologin Verónica Gago aus Buenos Aires, eine der wichtigsten Stimmen der lateinamerikanischen feministischen Bewegung, im Rahmen unserer Diskursreihe «Talking on Water» über den Widerstand gegen antidemokratische Kräfte.

Am darauffolgenden Wochenende wird der martinikanische Politikwissenschaftler Malcom Ferdinand den Zusammenhang zwischen der Ausbeutung von Menschen und der Natur aus dekolonialer Perspektive erörtern. Vor sieben Jahren haben wir begonnen, unser künstlerisches Programm mit wegweisenden Denker*innen aus verschiedenen Weltregionen zu begleiten. Der senegalesische Ökonom Felwine Sarr war 2018 der erste Gast der Reihe. Seitdem ist viel passiert. Sarr war von der französischen Regierung beauftragt, einen Bericht zur Restitution afrikanischer Kulturgüter mitzuverfassen, und legte damit die Grundlage zu einem Thema, das nun in vielen europäischen Ländern politisch diskutiert wird. Um die koloniale Verflechtungsgeschichte der Schweiz geht es auch in der ab Sommer im Museum Rietberg zu sehenden Ausstellung «Dialog mit Benin. Kunst, Kolonialismus und Restitution». Zu diesem Anlass haben wir gemeinsam mit dem Museum Rietberg den Choreografen Zora Snake aus Kamerun eingeladen. Seine Performance im Museum inmitten afrikanischer Kunst beschäftigt sich mit deren Bewegungen zwischen Afrika und Europa. Wege zwischen Nord und Süd thematisiert auch die grosse Installation von The Nest Collective aus Nairobi auf der Landiwiese.

Die Welt bleibt in Bewegung. In einer von grossen und kleinen Migrationsbewegungen geprägten Gegenwart hinterfragen Künstler*innen über Generationen hinweg immer wieder Zuschreibungen und die Konstruktion von Identitäten. Darum geht es auch in den Bühnenarbeiten von Mamela Nyamza, Rébecca Chaillon und Rebecca Weingartner. Der junge Regisseur Mario Banushi weckt in einem grossen, atmosphärischen Theaterabend Erinnerungen an das Land seiner Kindheit, Albanien.

Viele unserer Gastkünstler*innen arbeiten mit dokumentarischen Strategien, andere nutzen die Fiktion des Theaterraums, um Realitäten zu erweitern und unwahrscheinliche Dinge zumindest für die Dauer der Aufführung denkbar zu machen – wie etwa die Gründung einer taiwanesischen Botschaft in der Schweiz im Theaterstück von Stefan Kaegi von Rimini Protokoll.

Wie viele unserer Künstler*innen interessieren auch wir uns dafür, verschiedene Sparten zu verbinden. Dieses Jahr beginnt das Festival nicht nur auf der Landiwiese, sondern auch im Kunsthaus Zürich. Der renommierte Künstler Walid Raad kehrt ans Festival zurück: Mit dem «Zurich Chapter», seiner neusten Arbeit «Cotton Under My Feet», die eine eigene Ausstellung und eine Performance im Kunsthaus Zürich umfasst, untersucht er das vielschichtige Verhältnis zwischen privaten Kunstsammlungen und öffentlichen Museen.

Die Welt des Festivals ist in mehrfacher Hinsicht verbindend. Wir bedanken uns in diesem Jahr für Kooperationen mit der Roten Fabrik sowie der Shedhalle, dem Theater Neumarkt, dem Tanzhaus Zürich und dem sogar theater, wo im Rahmen des Festivals Uraufführungen von Shu Lea Cheang und Dondon Hounwn, Lubna Abou Kheir, Teresa Vittucci und Gosia Wdowik stattfinden können. Wir freuen uns, gemeinsam mit diesen Partnerinstitutionen Gastgeber*innen für zeitgenössische Kunst von fünf Kontinenten sein zu dürfen.

Die Welt mag auch beim Zürcher Theater Spektakel weder leicht überschaubar noch einfach sein. Aber sie ist lebendig, widerspenstig, sensibel und magisch.

Die Festivalleitung

Matthias von Hartz, Sarah Wendle, Veit Kälin