Editorial der Festivalleitung 2025

Liebes Publikum,

Die Lage ist ernst und es gibt Hoffnung. Dieser Eindruck begleitete uns in der Begegnung mit internationalen Künstler*innen in der Vorbereitung dieses Festivals. Schon immer sieht man beim Theater Spektakel in der Kunst aus aller Welt auch Perspektiven auf Ungleichheit und Unrecht, die hier nicht im täglichen Bewusstsein sind – und dennoch Teil historischer wie aktueller Verstrickt- heiten, die viele Produktionen beschreiben. Der neue Ernst der Lage besteht unter anderem darin, dass autokratische Entwicklungen keine Einzelfälle mehr sind, sondern eine globale Tendenz – auch hier in Europa.

Zum anderen ist da die Hoffnung, die durch die wunderbare Arbeit vieler herausragender Künstler*innen entsteht. Nicht nur, wenn sie hoffnungsvolle Geschichten erzählen. Das tun viele. Andere berichten von einer durchaus beunruhigenden Welt und gleichzeitig von fragilen Biografien und zarten Momenten. Viele beleuchten Geschichten des Widerstands. Immer besteht die Hoffnung jedoch darin, dass es Menschen gelingt, bei aller Härte der Welt, die sie beschreiben, genau, zugewandt und liebevoll hinzuschauen. Dieser Blick entfaltet Kraft, auch im Moment der Begegnung mit Ihnen, dem Publikum: Das gemeinsame Bezeugen von gelebten Erfahrungen und Geschichten birgt ein gesellschaftliches Potenzial des Wandels und der Gerechtigkeit. Und es wäre nicht Theater, wenn es dabei nicht auch fast immer um Schönheit ginge, um Freude, um Humor.

Exemplarisch können Sie diesen empathischen Blick auf die Welt mit ihrer Schönheit und ihrem Irrsinn in den Arbeiten unseres Eröffnungswochenendes sehen. Die französisch-katalanische Company Baro d’evel fragt sich in ihrer grossen, poetischen Arbeit «Qui Som?» wer wir sind und wie wir dahin gekommen sind, wo wir uns jetzt wiederfinden: ein humorvoller und gleichzeitig schonungsloser Blick auf die Widersprüchlichkeit menschlicher Existenz. Philippe Quesne lässt eine wunderbar skurille Band von Vogelscheuchen über die Natur singen. So lustig und charmant sie sind, sind sie auch letzte Überlebende ökologischer Katastrophen, von denen auch die brasilianische Theatermacherin Gabriele Carneira da Cunha versucht, ein Bild zu zeichnen.

Manches wird dabei neu erzählt, wie der Umgang mit Fast Fashion in «Wasted Land» von Ntando Cele. Anderes ist weniger präsent, wie das System moderner Versklavung, von dem libanesische Frauen mittels Musik und Tanz in Ali Chahrours «When I Saw the Sea» erzählen. Ihnen allen gemeinsam ist, dass es Geschichten von Menschen sind, dass wir Menschen auf der Bühne erleben und in dem Moment mit ihren Schicksalen verbunden sind.

Das ist eine Kraft von Kunst und von Theater, die über unseren medialen Alltag hinausgeht: In Zeiten, in denen es gleichzeitig nötig ist, Dinge zu benennen und Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten, kann Kunst etwas leisten, was Gespräche nicht immer vermögen. Viele Produktionen dieses Festivals feiern diese sinnlichen Möglichkeiten für Empathie.

Die Zürcher Choreografin Lea Moro arbeitet an generationenübergreifender Berührung, die deutschen Radiomacher LIGNA laden Kinder zu einem verbindenden «Radioballett» ein, die brasilianische Theatermacherin Jéssica Teixeira fordert schonungslos den Blick des Publikums auf vermeintlich «andere» Körper heraus. Die belgische Künstlerin Miet Warlop, die vor zwei Jahren auf berauschende Weise mit ihren Darsteller*innen auf der Seebühne Sport und Musik gemacht hat, lässt diese diesmal in 3500 Meter Seidenstoff versinken. Es verbindet diese Arbeiten, dass sie uns überraschen, uns unterhalten, uns einfangen in ihre Welt.

Eine besondere Künstlerin haben wir dieses Jahr mit mehreren Projekten eingeladen, um einen Blick auf ihr vielschichtiges Schaffen zu ermöglichen. Dorothée Munyaneza ist in Ruanda geboren, in Grossbritannien aufgewachsen, lebt nun in Frankreich und ist mit dieser bewegten Biografie nicht nur Tänzerin und Choreografin,sondern auch Sängerin und Musikerin und so vielgestaltig beim Festival zu erleben.

Das erste Mal gehört die Bühne der Diskursreihe Talking on Water nicht Stimmen aus dem Globalen Süden. Mit der deutschen Politikwissenschaftlerin Maja Gopel haben wir eine Wissenschaftlerin eingeladen, die Strukturen westlicher Gesellschaften hinterfragt. Die französische Ökonomin Ester Duflo hat nicht nur für ihre Forschung zur Armut den Nobelpreis bekommen sondern auch Ökonomiebücher für Kinder geschrieben. Sie wird in Zürich über den Zusammenhang von Ungleichheit und Klimawandel sprechen. Die Hinwendung zu unserem Kontinent ist kein Blick weg von globalen Fragen und Strukturen, die hier bisher thematisiert wurden. Sondern ein Blick auf die Verbundenheit und Bedingtheit der Entwicklungen. Auch die amerikanische Theoretikerin Nancy Fraser beschreibt im Essay in diesem Programmheft, dass ökologische Fragen, die im Zentrum vieler Produktionen dieses Festivals stehen, nicht unabhängig von Fragen nach Wirtschaft, Macht und Repräsentation gedacht werden können.

Viele Arbeiten dieses Festivals beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen von Freiheit, thematisieren die Rechte von Menschen auf Selbstbestimmung über ihr Leben oder ihren Körper auf sehr unterschiedliche Art und Weise – in einer Zeit, in der neu die Freiheit von Presse, Kunst und Wissenschaft in vielen Ländern angegriffen wird. Ein Festival internationaler Künstler*innen ist immer auch ein grossartiger Moment der Verbundenheit. Wir freuen uns auf 18 Tage der Vielfalt internationaler Kunst auf der Landiwiese, auf dieses jährliche Fest der Empathie, der Sinnlichkeit, des Humors, der Begegnung und der Freiheit.

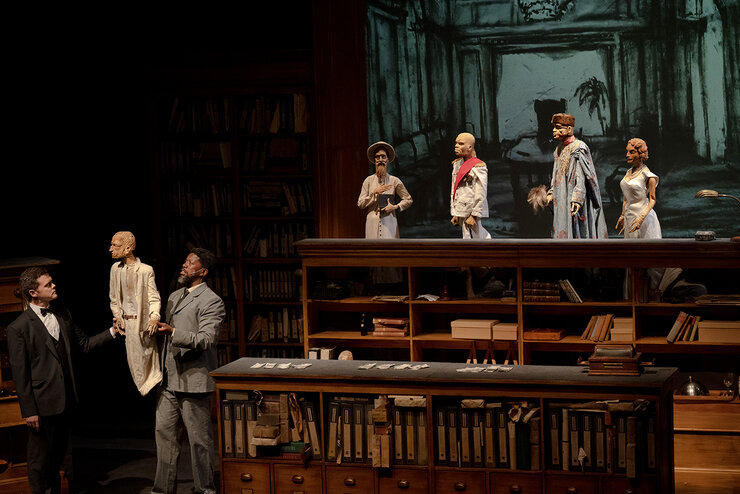

PS: Ja, es gibt tolle Projekte internationaler Stars bei diesem Festival: Boris Charmatz, William Kentridge, Laurie Anderson ... Und Vampire. Die hätten wir jetzt beinahe vergessen.

Die Festivalleitung

Matthias von Hartz, Sarah Wendle, Veit Kälin